お役立ちコンテンツ

お役立ちコンテンツ一覧

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

- 2018.01.13

- 22:53

耳穴式補聴器のメンテナンス・調整について

装着手順

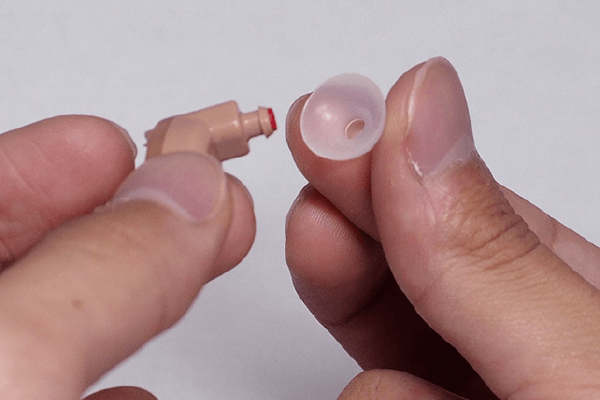

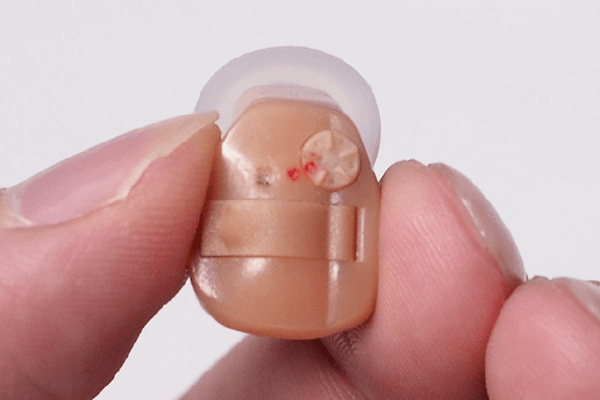

- 1.ドームがSS・S・M・Lの4種類入っております。 お客様の耳のサイズに合ったドームをご使用ください。

- 2.ドームを補聴器本体に装着します。

耳を傷つけてしまいますので必ずドームを付けてください。

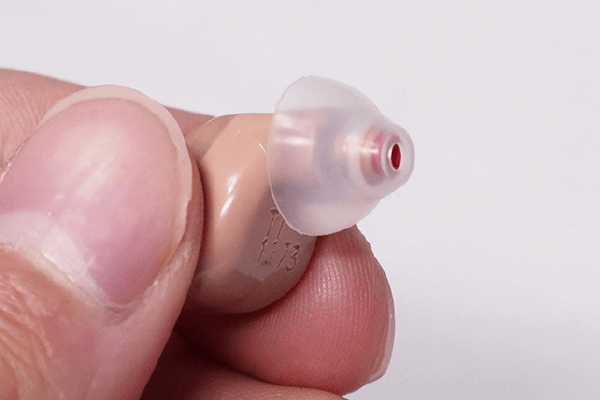

- 3.補聴器本体の先端にドームを装着したら、軽くドームを奥まで押し込んでください。

- 4.奥までピッタリ入るように特に下側を指で押さえます。

強引に入れないようにご注意ください。また隙間や浮いてしまう場合は、ハウリングの原因になりますので、うまく入らない場合はドームのサイズ等を変更してください。

- 耳たぶを軽く上に引っ張りながら入れます。

- 人差し指と親指で補聴器をつまみ、取り出します。

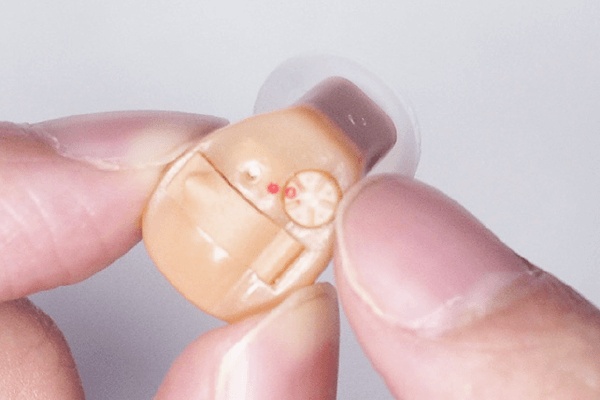

ボリューム調整の仕方

- 1.回転するダイヤル式部分がボリュームになります。

- 2.赤い点の目印でボリュームの目安がわかります。

【音量を上げる】時計回しにダイヤルを回す

【音量を下げる】反時計回しにダイヤルを回す

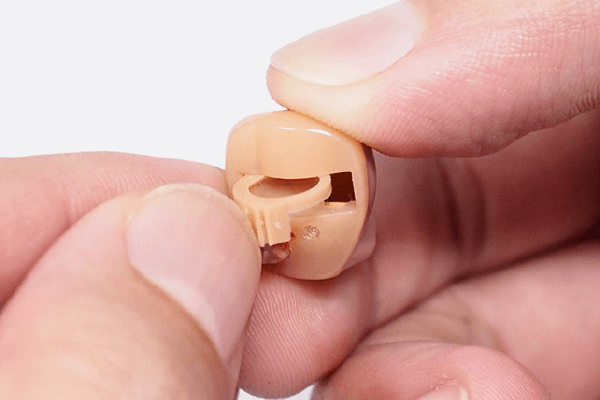

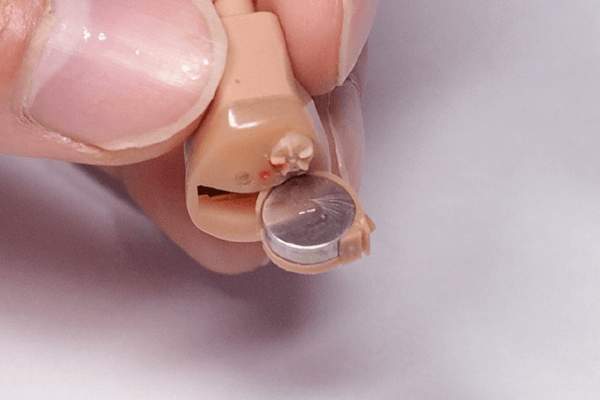

電池の交換方法

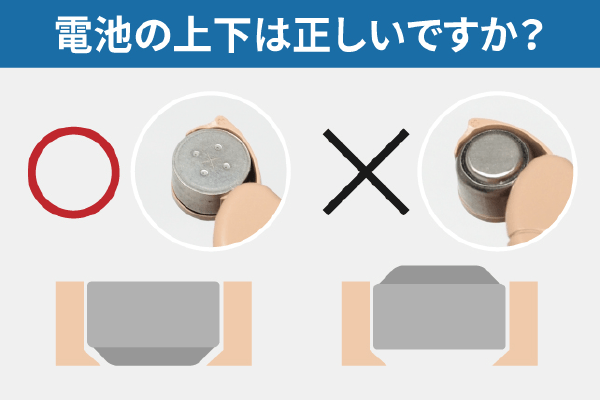

- 1.池室のでっぱりに爪を引っ掛け、ドアを開けます。 電池室の「+」印を上にして持ちます。

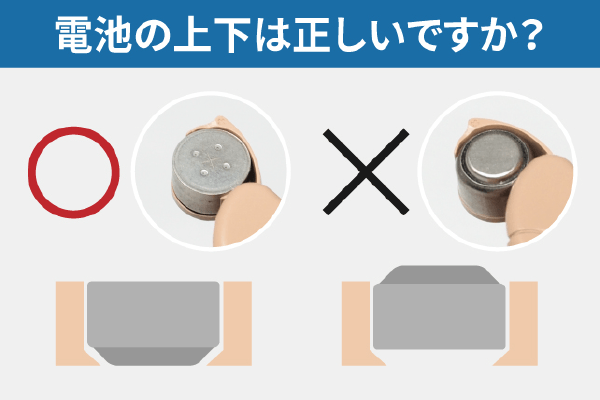

- 2.電池の平らな面を上にして電池を入れます。

電池室をカチッとするところまで閉めれば電源が入ります。この電池室を閉めた時がON、電池室を開けた時がOFFになりますのでご注意ください。

- 電池は平らで「+」と彫ってある方が上です。

電池室は「+」のマークがある方、もしくは底の無い方が上です。

電池の向きが逆のまま無理に電池を入れると破損の原因になります。

- 1. 磁石付きブラシを用意します(別売)。

2. ブラシの先についている磁石を電池にくっつけ、電池室から電池を外します。

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

- 2018.01.15

- 17:28

耳かけ式補聴器のメンテナンス・調整について

装着手順

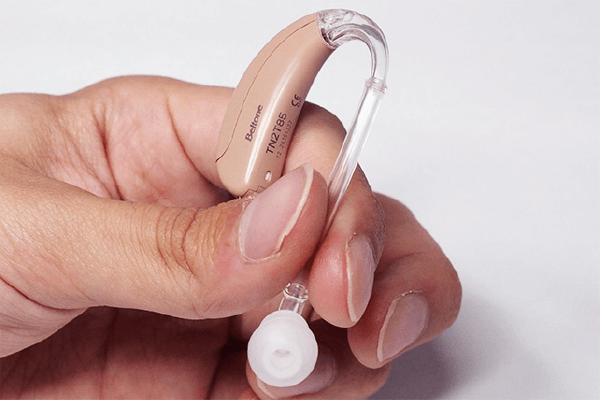

- 1.耳せんの根本を持ちます。

- 2.耳穴にまっすぐ入れます。

- 3.補補聴器を耳の上からかけます。

- 耳たぶを軽く上に引っ張りながら入れます。

- 耳せんの根本をつまんでひっぱり出します。

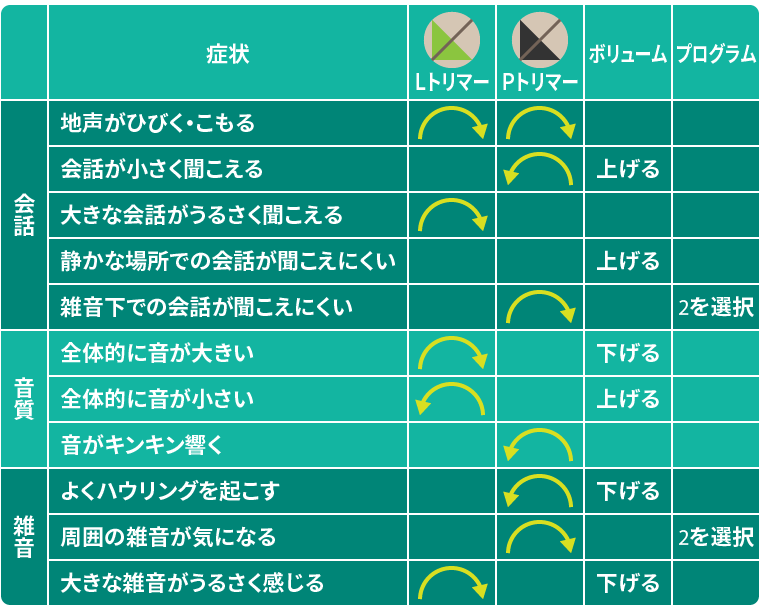

トリマーの操作方法

- 1.ボリューム下部とフタの間に隙間があります。

付属品の掃除ブラシのブラシ部分と反対側(ループ状になっている側)を使用して手前に引き出すようにしてフタを開けます。

- 2.フタが開きましたらトリマーLと、トリマーP、2つのトリマーが搭載されています。

トリマーPは最大出力音圧抑制(不快な大きい音)を調整できます。トリマーLは低音域抑制(低音や音の厚み)を調整できます。

- 3.必要に応じて補聴器の調整を行います。付属品の掃除ブラシのブラシ部分と反対側(ループ状になっている側)をご使用ください。

それぞれのトリマーを「時計回り」に回すほど、抑制され、反対側に回すほど抑制が弱まります。

下記の症状別調整ガイドをご参考に調整してください。

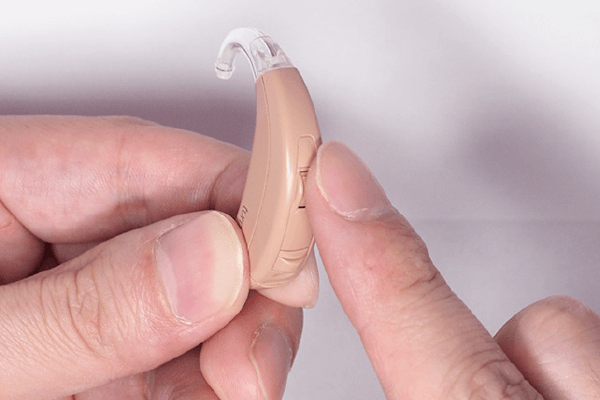

ボリューム調整の仕方

- 1.数字が1~4まで刻んであるダイヤル式部分がボリュームになります。

- 2.指先で簡単にダイヤルを回すことができますので、お客様の使用している環境などに合わせて音量を調整してください。

【音量を上げる】1→4の方に向けてダイヤルを上へ回す 【音量を下げる】4→1の方に向けてダイヤルを下へ回す

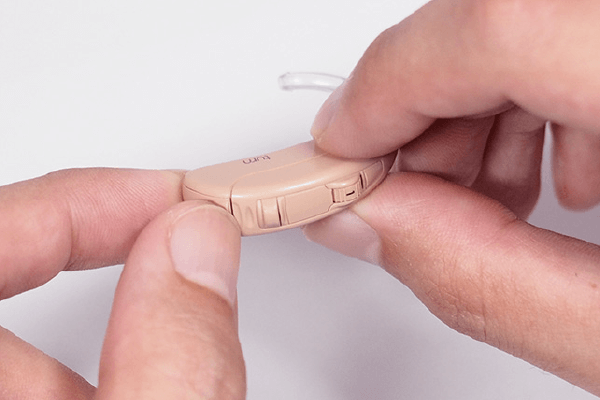

電池の交換方法

- 1.電池室のでっぱりに爪または指の腹を引っ掛け、ドアを開けます。底のある方を下にして持ちます。

- 2.電池の平らな面を上にして電池を入れます。

- 電池は平らで「+」と彫ってある方が上です。

電池室は「+」のマークがある方、もしくは底の無い方が上です。

電池の向きが逆のまま無理に電池を入れると破損の原因になります。

- 1. 磁石付きブラシを用意します(別売)。 2. ブラシの先についている磁石を電池にくっつけ、電池室から電池を外します。

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

- 2018.01.15

- 17:30

はじめての補聴器選び

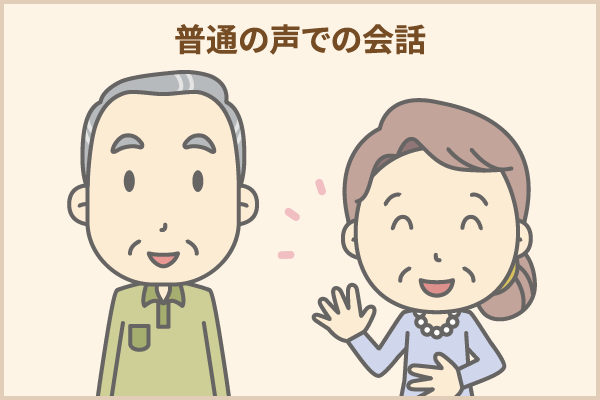

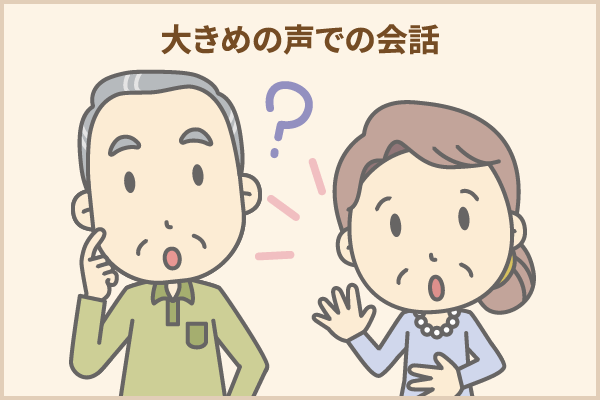

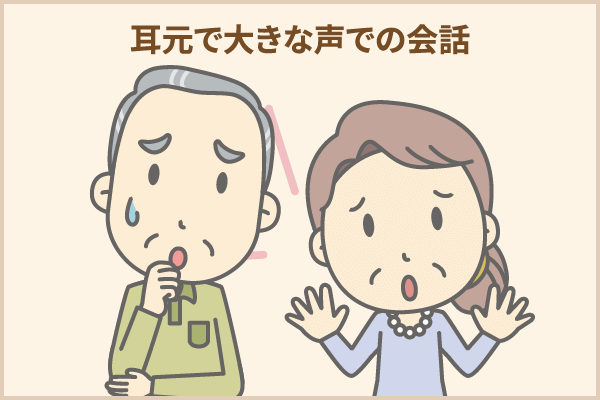

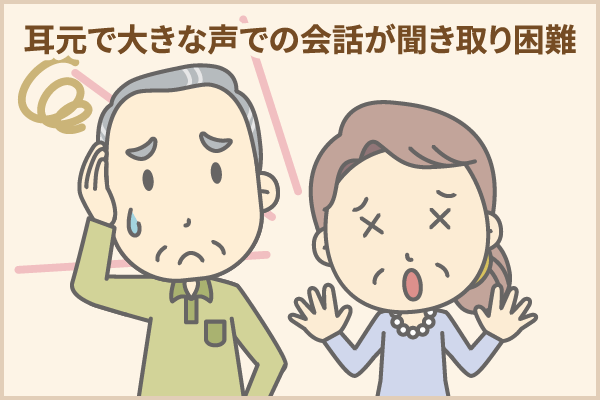

ご自分の「聞こえ具合」をチェックしてみましょう

「聞こえ具合」の目安と難聴レベル

- 健聴25db未満

- 補聴器は必要ないでしょう。

- 軽度難聴25db以上 - 40db未満

- 早期の補聴器装用によって、補聴効果が向上します。

まずはお気軽にお店で試聴などしてみはいかがでしょう。

- 中等度難聴40db以上 - 70db未満

- 周囲だけではなく自分でも言葉を聞き分けにくく感じているかもしれません。早めの補聴器装用をおすすめします。

- 高度難聴70db以上 - 90db未満

- 普段の生活にご不便を感じませんか?

一日も早い補聴器の試聴と装用をおすすめします。

- 重度難聴90db以上

- 生活に大きな支障があると思われます。

我慢せず、すぐに相談されることをおすすめします。

- 聴力低下は、年齢とともにどなたにも起こり得ることで、早い方では35歳前後から徐々に低下していくようです。

聴力低下の放置で言葉の聞き分けが困難になることがありますが、早期の補聴器装用により、補聴器効果が大きく改善されることが期待できます。

まずはご自分の聴力を知ることが大切です。

難聴レベルをもとに補聴器を選びましょう

ご自分の難聴レベルが把握できたら、レベルに応じて相応しい補聴器を選びましょう。

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

- 2018.01.18

- 09:26

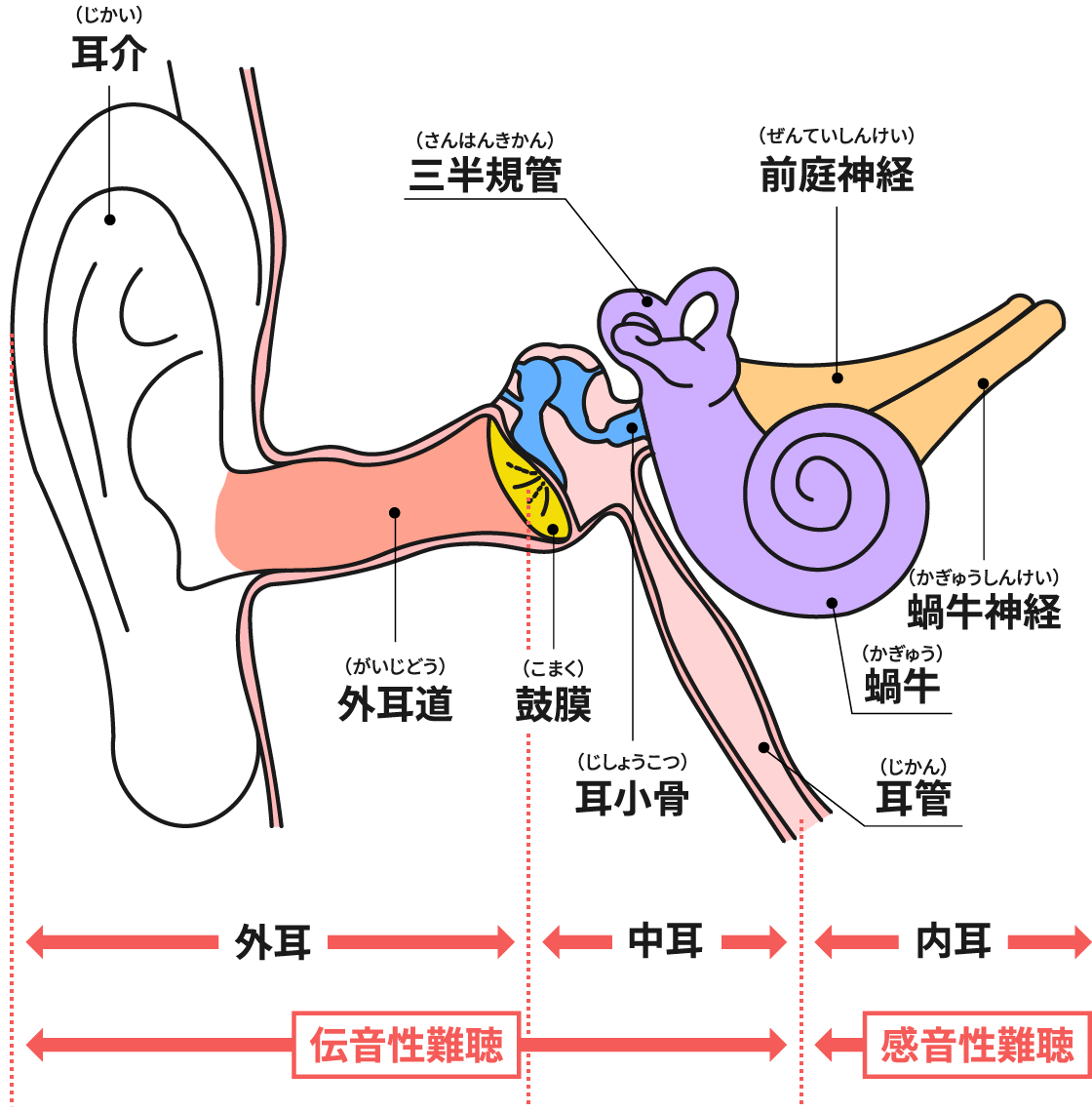

難聴について

難聴について理解しましょう

難聴の種類は大きく分けて3つあります。下記の耳の構造の図を参考にご説明いたします。

- 耳の構造

- 難聴の種類と障害箇所

- 1. 伝音性難聴

- 外耳と中耳の障害によって起こる難聴のことを伝音性難聴といいます。これらの部分は音を内耳に伝達する働きをするのですが障害が起きてしまうと音が伝わりにくくなります。

治療によって治る可能性はありますが、補聴器が役に立つ難聴と言えるでしょう。

- 難聴レベル

- 軽中度まで

- 代表的な病気

- 外耳と中耳の障害によって起こる難聴のことを伝音性難聴といいます。これらの部分は音を内耳に伝達する働きをするのですが障害が起きてしまうと音が伝わりにくくなります。

治療によって治る可能性はありますが、補聴器が役に立つ難聴と言えるでしょう。

- 2. 感音性難聴

- 感音性難聴は伝音性難聴と違い、音を感じる部分の障害です。

内耳やその奥の蝸牛神経、脳の障害で起きますが、大半は内耳の障害と言えるでしょう。感音性難聴の原因で多いのは加齢によるものです。

現段階では治療法は無く、補聴器は役には立ちますが、正常な状態にはならないでしょう。

- 難聴レベル

- 高度な難聴

- 代表的な病気

- 加齢による難聴として高音域から聞こえが悪くなる症状があります。

他には仕事などで大きな音の環境にいることで騒音性難聴やロックやコンサートなどで強大な音の環境にいることで急性音響性難聴などあります。また、突然に聞こえが悪くなる突発性難聴もあります。

- 3. 混合性難聴

- 混合性難聴とは、伝音性難聴と感音性難聴が混在している難聴です。障害の比率により、混合性難聴であっても違った性質になります。

- 難聴レベル

- 高度な難聴

- 代表的な病気

- 慢性中耳炎や耳硬化症などあります。

このように代表的な3つの難聴がありますが、聞こえがおかしいと思ったら耳鼻咽喉科の医師に相談してください。

難聴レベルをもとに補聴器を選びましょう

ご自分の難聴レベルが把握できたら、レベルに応じて相応しい補聴器を選びましょう。

難聴レベルをもとに補聴器を選びましょう

ご自分の難聴レベルが把握できたら、レベルに応じて相応しい補聴器を選びましょう。

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

補聴器のタイプ

補聴器のタイプは大きく分けて3つあります。

- 耳かけ式

- 補聴器の本体を耳の上から後ろにくるように掛けて使用します。

補聴器本体にチューブと耳栓を付けます。チューブはご使用者のサイズに合わせてハサミなどで切り調整します。

- メリット

- ・マイクとスピーカーの位置が離れているので、ハウリングが起こしにくい為、大きな音で聴くことができ、広範囲の聴力に適応できる

・操作が簡単で扱いやすく、電池寿命が長い

・ボリュームやテレコイル等の機能が搭載されている

- デメリット

- ・耳の裏の汗などに弱い

- 耳穴式

- 補聴器本体を耳の穴に入れて使用します。

使用する方の耳型をとって制作するオーダーメイドと元から形ができているレディメイド(既製品)があります。補聴器販売.comのオペラデジタルには、ドームを付けて使用します。

- メリット

- ・サイズが小さいので外から見えにくく目立たない

・スピーカーが耳に近いため自然な音質で聴くことができる

・耳の穴の中に入るので、風きり音が少ない

・汗に強い

- デメリット

- ・マイクとスピーカーの位置が近いのでハウリングが起こりやすい

- ポケット式

- 補聴器本体を胸ポケットに入れたり、聞きたい音や会話の方に本体を向けて使用します。

補聴器本体にイヤホンとコード付けます。

- メリット

- ・操作が簡単で、取扱いしやすい

・マイクとレシーバー位置が離れているので、ハウリングが少ない

・幅広い聴力範囲に適応することができる

・汗に強い

- デメリット

- ・目立ちやすい

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

補聴器と集音器の違い

補聴器と集音器の違い

補聴器は医療機器に認定されており、非課税となります。

補聴器と名乗るものはJIS企画などに基づいて厚生労働省に届出許可を得ており医療機器番号があります。また、補聴器を販売される際に、管理医療機器販売管理者の設置と保険所に届け出span>が必要になります。

現在はデジタル補聴器が主流で周波数単位(低い音~高い音)まで細かく調整できる機種が多いです。。従って装用者の聞こえ方に合わせて、聞こえが良い周波数帯は抑え、聞こえが悪い周波数帯は増幅するというように細かい調整が可能になります。また、騒音などを抑制してくれる騒音抑制機能や不快なピーピー音を抑えるハウリング抑制機能が搭載された商品が多くなっております。

一方集音器は医療機器ではありません。

届け出や認定を受ける義務がありませんので、集音器は値段が安い粗悪な商品なども数多くあります。しかし補聴器販売.comではデジタル集音器で高性能な商品を厳選しておりますので、重要な会議の時だけ、講義や授業中だけなど、短時間聞きたい時に便利な商品になります。

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

「聞こえ」チェック

補聴器は、聞こえ方によって種類を選ぶ必要があります。高度難聴~重度難聴の方が、軽度難聴向けの補聴器をつけると聞こえづらかったり、また逆に、軽度難聴の方が高度難聴~重度難聴向けの補聴器をつけると、鼓膜に損傷を与えるなどの可能性がございます。補聴器の購入をお考えの方は、耳鼻科等で診断していただくことをお勧めします。 下記の表は、「聞こえ」のチェックと、難聴レベルにあった当店の補聴器を記載しておりますが、あくまでも目安ですので、しっかりとお調べになられたい方は、耳鼻科へのお問い合わせをお勧めします。

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

Q&A

皆様から頂くご質問を分かりやすくQ&A方式にまとめました

「耳かけ式」「耳穴式」「ポケット式」タイプで選ぶ

補聴器電池各メーカー対応表

- メーカーパワーワン

- 型番Powerone PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーレイオバック

- 型番レイオバック PR41

- 電池容量出力170mAh

- 製造元レイオバック

- メーカーNJH

- 型番NJH PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーネクセル

- 型番NEXcell PR41

- 電池容量出力155mAh

- 製造元ネクセル

- メーカーソニー

- 型番SONY PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーパナソニック

- 型番Panasonic PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーゼニパワー

- 型番ZeniPower PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元ゼニパワー

- メーカー富士通

- 型番富士通 PR41

- 電池容量出力-

- 製造元富士通

- メーカーマクセル

- 型番マクセル PR41

- 電池容量出力-

- 製造元マクセル

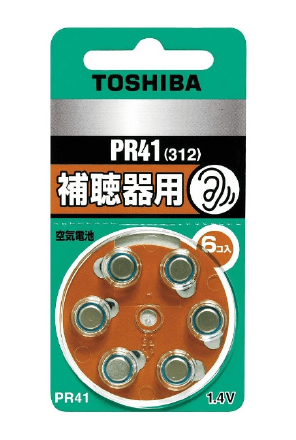

- メーカー東芝(廃番)

- 型番東芝 PR41

- 電池容量出力155mAh

- 製造元東芝(現ネクセル)

- メーカーコルチトーン

- 型番コルチトーン PR41

- 電池容量出力155mAh

- 製造元ネクセル

- メーカーシーメンス

- 型番シーメンス PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーリオン

- 型番リオネット PR41

- 電池容量出力155mAh

- 製造元ネクセル

- メーカーワイデックス

- 型番ワイデックス PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーオーティコン

- 型番オーティコン PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーバーナフォン

- 型番バーナフォン PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーフォナック

- 型番PHONAK PR41

- 電池容量出力180mAh

- 製造元パワーワン

- メーカーGNリサウンド

- 型番GNリサウンド PR41

- 電池容量出力165mAh

- 製造元レイオバック

- メーカースターキー

- 型番スターキー PR41

- 電池容量出力165mAh

- 製造元レイオバック